全員討論 アンケート結果

【糖尿病患者における認知症診療に関するアンケート】

所属:内科阿部医院

氏名:阿部克成

糖尿病では認知機能障害が起こりやすいことが知られており、糖尿病患者の高齢化に伴い、認知症を合併する糖尿病患者数は今後さらに増加すると考えられる。糖尿病患者における認知症診療は、血糖管理のみならず、認知機能の評価や生活支援の体制構築など、多面的な対応が求められている。特に高齢者に対しては、個別性を重視した包括的なケアが重要である。

今回、全員討論のテーマとして「糖尿病患者における認知症診療に関するアンケート」を行った。その結果を発表する。

(結果)

- クリニックにおける高齢患者の割合

回答施設において、70歳代の患者が「30%未満」、「30~50%」と答えた施設はそれぞれ51%、42%であった。80歳代は95%、90歳代は96%の施設が「30%未満」と回答した。地域別では、九州地方および東京都の各1施設が80歳代、90歳代が「30%以上」と回答した。 - 認知機能評価の実施状況

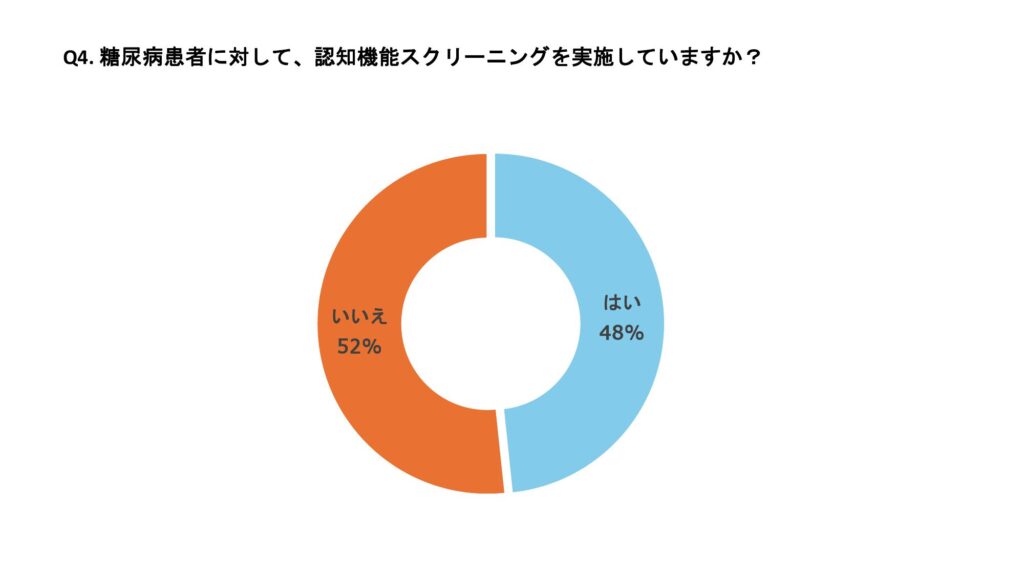

認知機能検査を実施している施設は48%であり、検査のタイミングとしては81%が「症状や家族の訴えがあった場合の必要時」に実施していた。一方、「年に1回定期的に実施している」と回答した施設は13%であった。使用されているスクリーニング検査には、MMSE,長谷川式、DASC-8、立方体の模写、clock drawingなどが挙げられた。 - 認知症が疑われた場合の対応

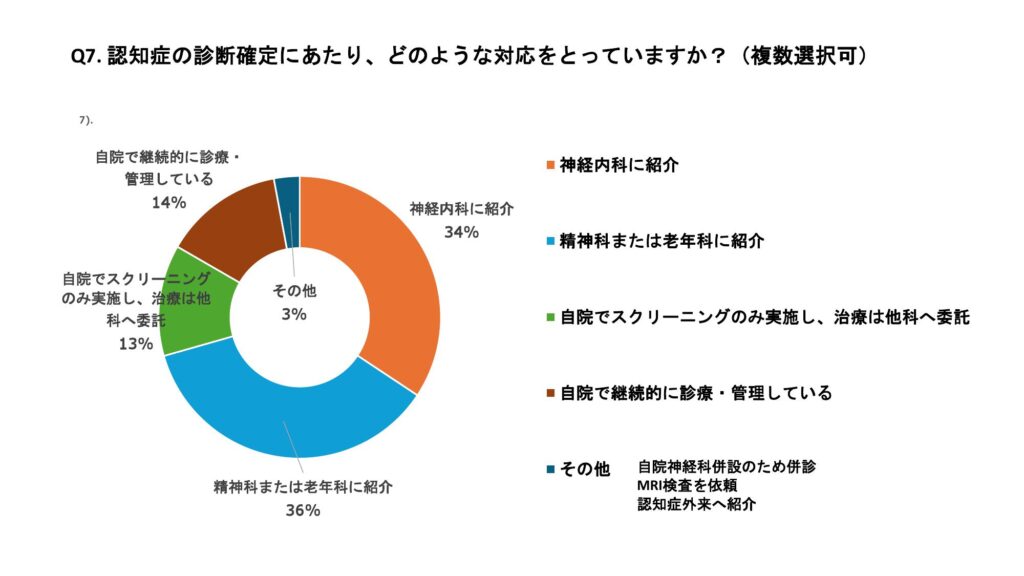

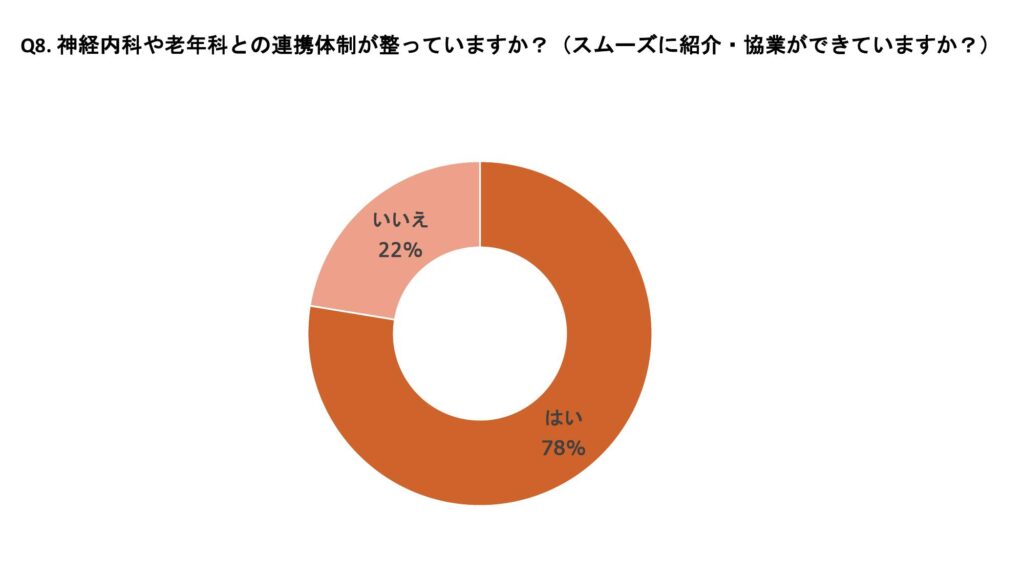

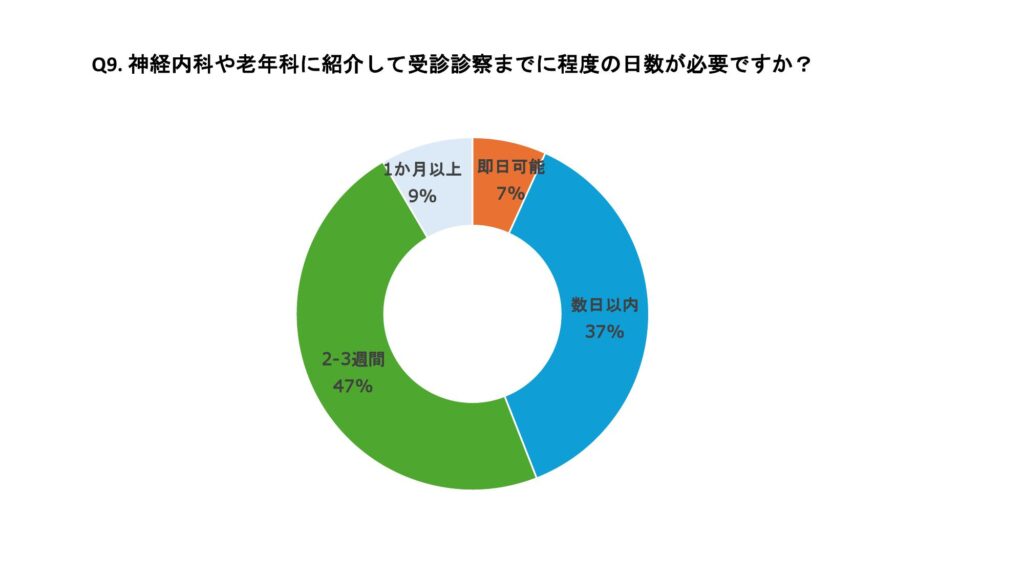

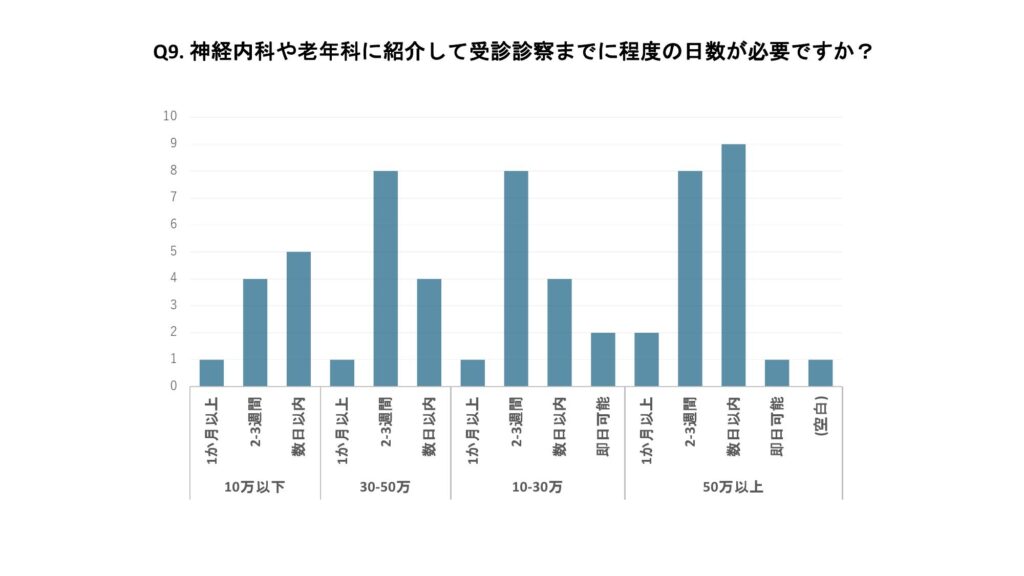

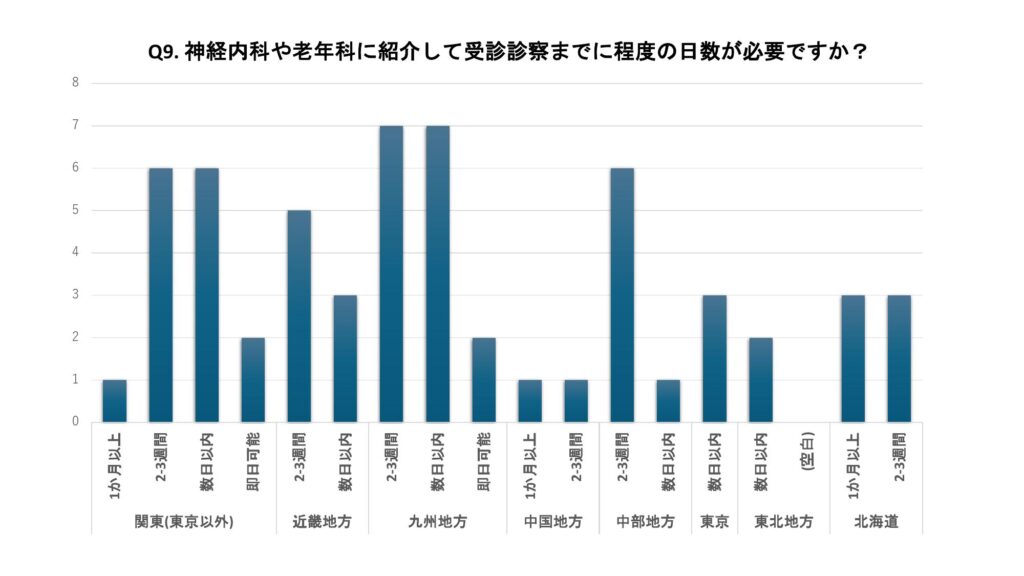

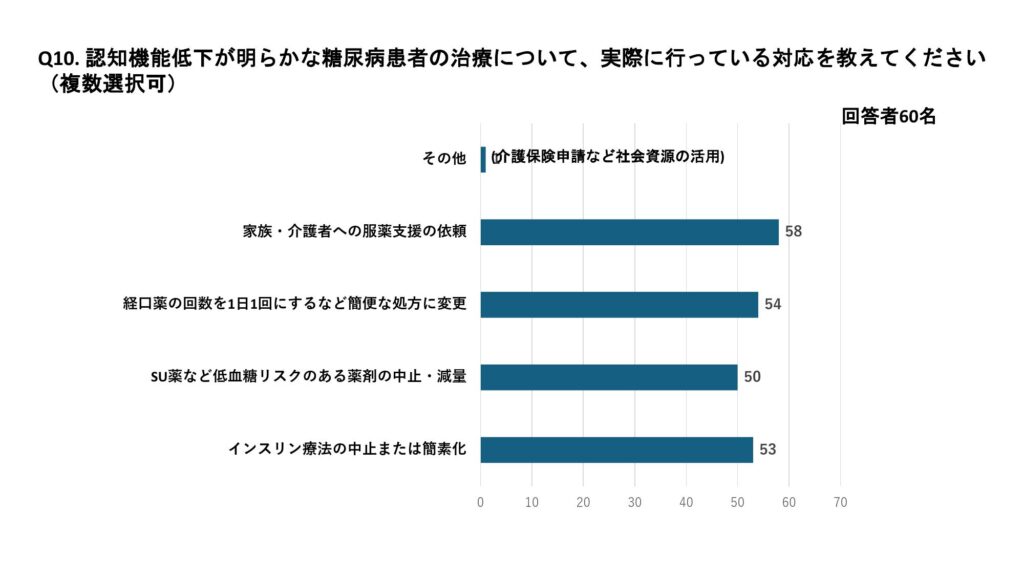

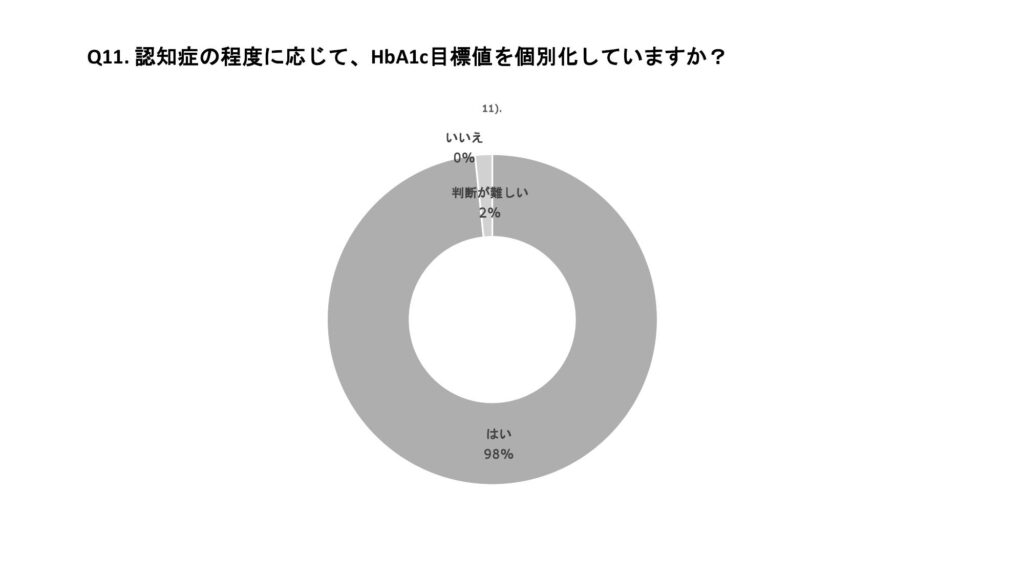

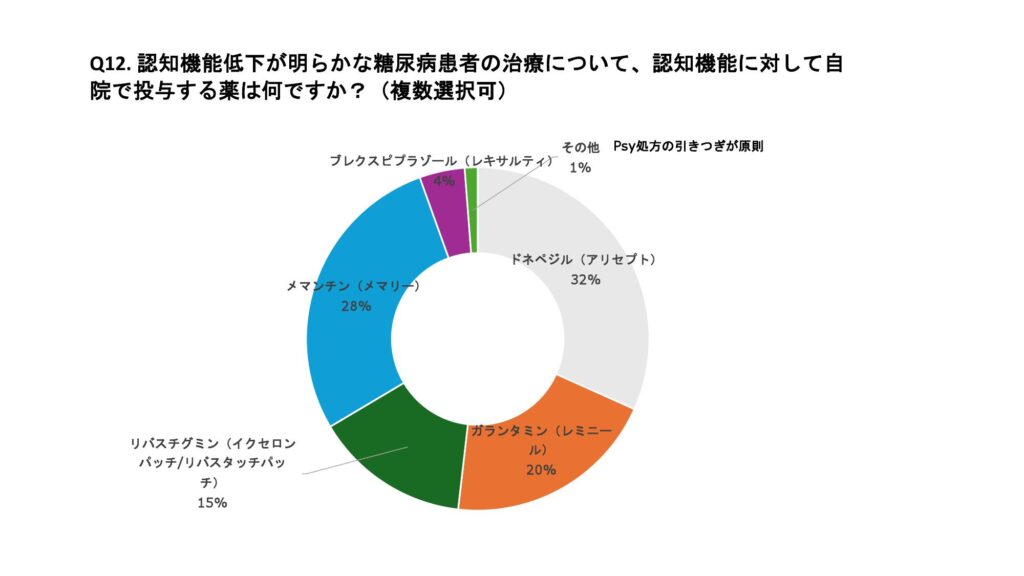

認知症の確定診断に際し、神経内科、精神科、老年科へ紹介している施設は70%、自院で診療管理している施設は14%であった。診療体制については78%の施設が神経内科、老年科との診療体制が整っていると回答した。また、紹介から受診までの日数は、「数日以内」が37%、「2~3週程度」が47%、「即日対応」が7%であった。 認知機能低下が明かとなった患者に対しては、98%の施設がHbA1cの目標値を個別化しており、多くの施設でインスリンや経口薬の簡素化や減量、中止などの対応を行っていた。認知機能低下に対して自院で処方している薬剤はドネペジル(アリセプト)32%、ガランタミン(レミニール)20%、 メマンチン(メマリー)28%の順に多く使用されていた。 - 多職種連携・支援体制

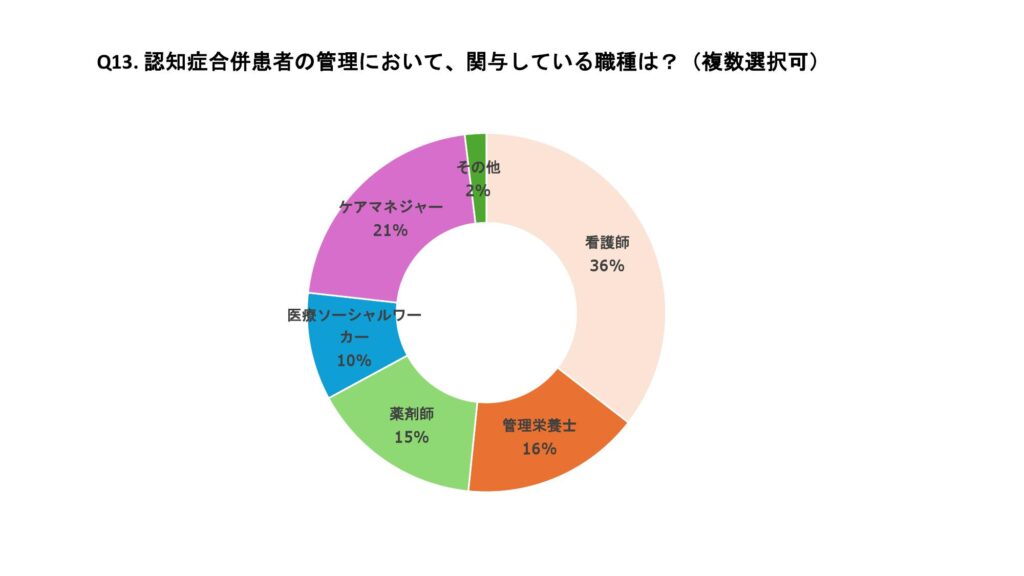

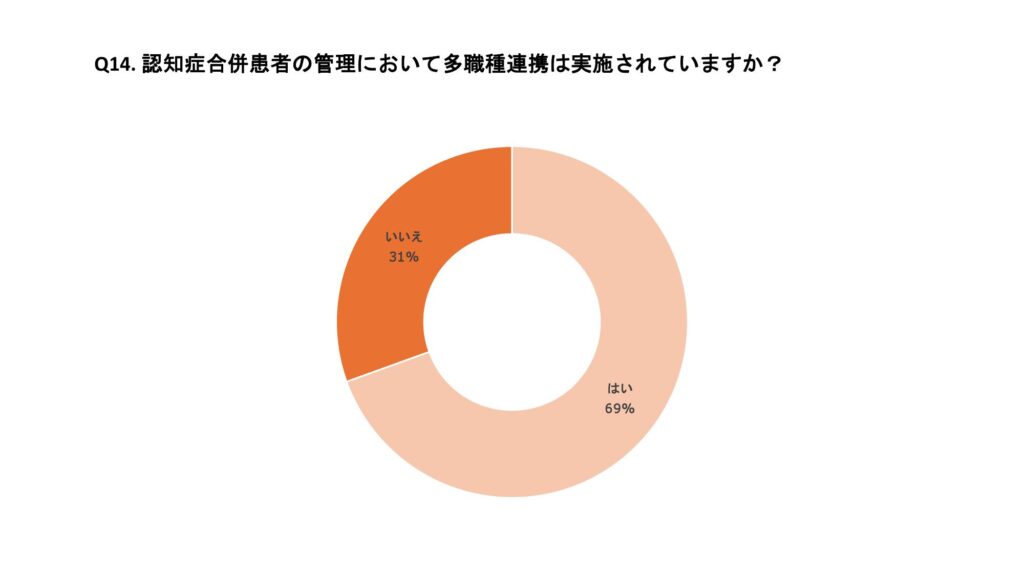

認知症合併患者の管理において主に関与している職種は、看護師が36%と最も多く、次いでケアマネージャー21%、管理栄養士16%、薬剤師15%であった。また、多職種連携を実施している施設は69%であった。

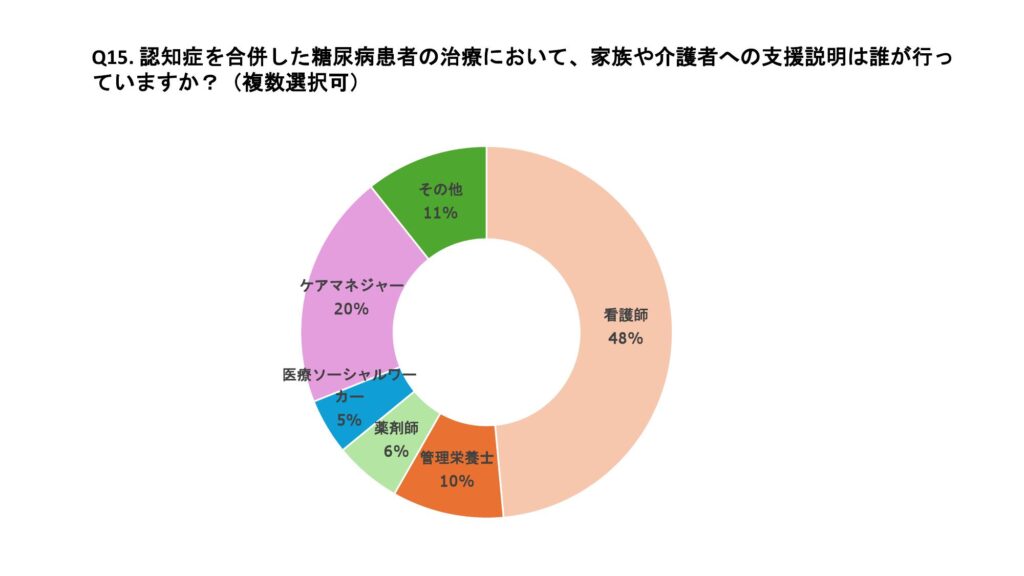

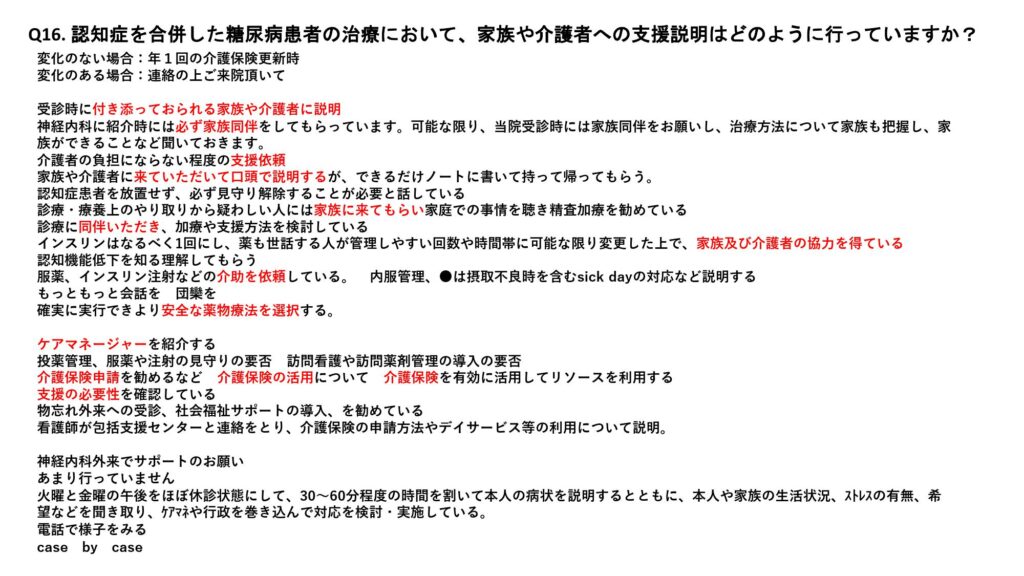

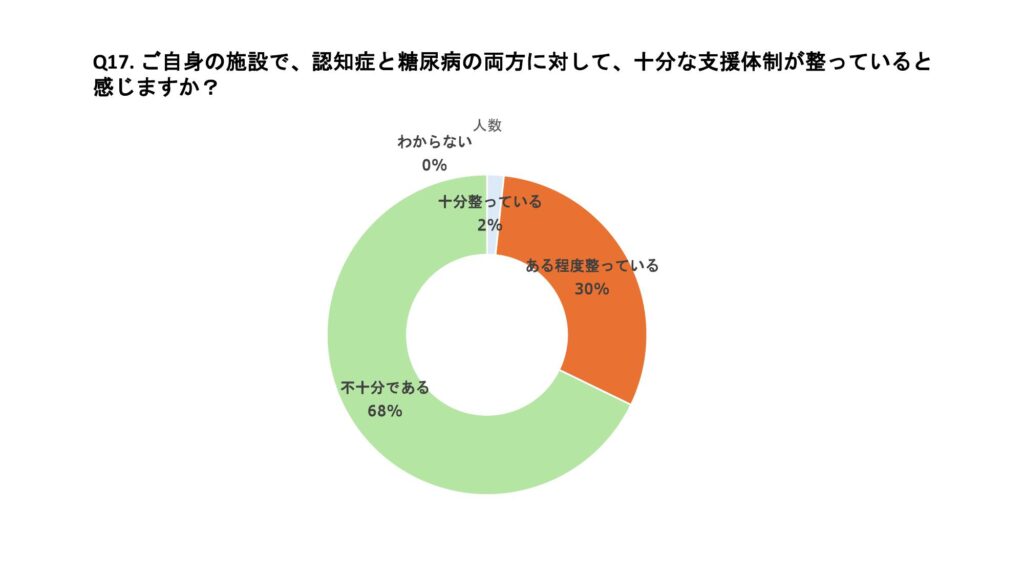

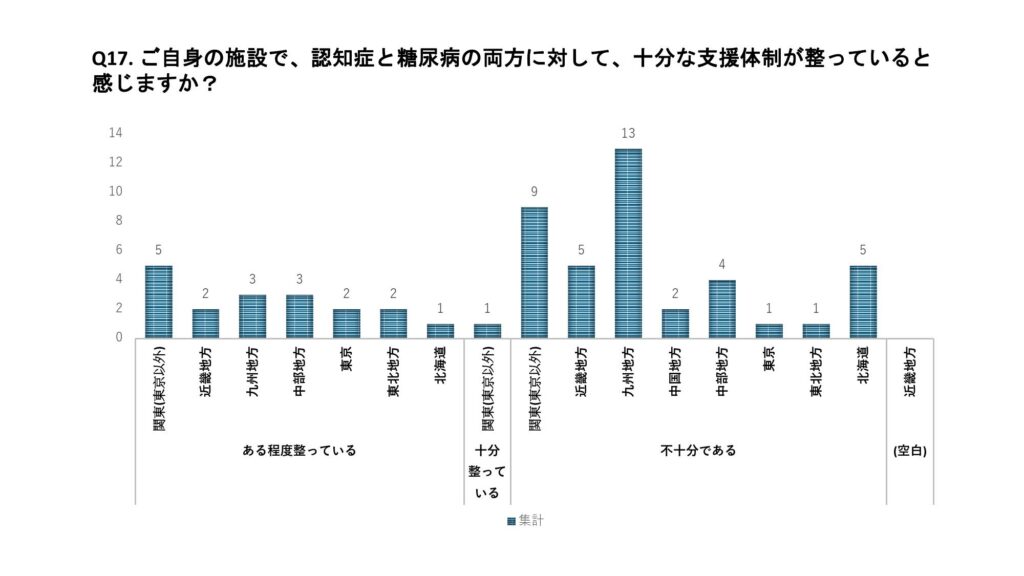

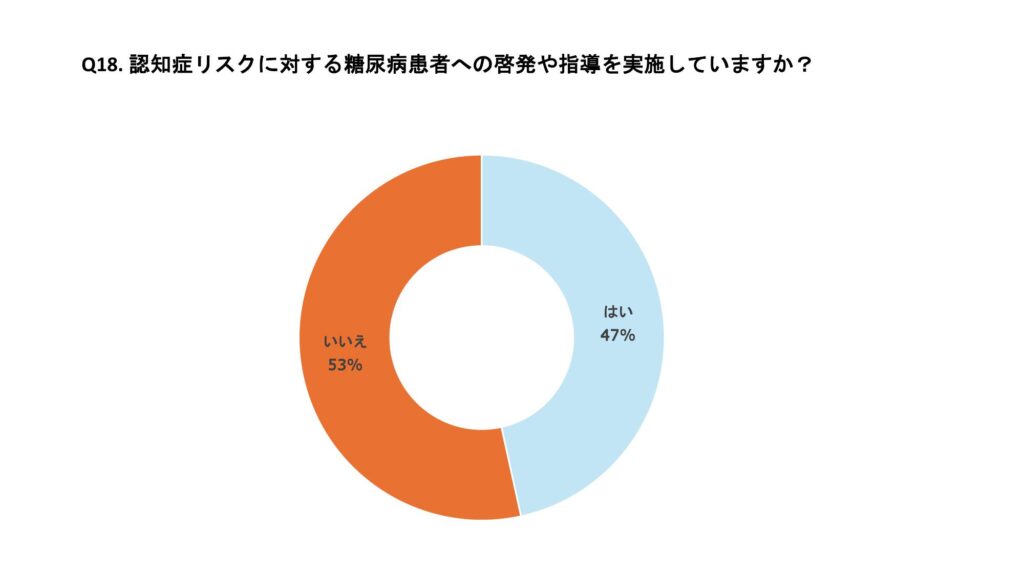

認知症患者の家族や介護者への支援説明をしている職種は、看護師が48%、ケアマネージャーが20%、管理栄養士が10%であった。支援説明については患者の変化がない場合は年1回程度、変化のある場合はその都度家族に連絡し、同伴のうえ直接説明しているケースが多かった。 自施設において認知症と糖尿病治療に対する支援体制として「十分整っている」と答えた施設は2%、「ある程度整っている」とした施設は30%、「不十分」と答えた施設は68%であった。認知症リスクに対する糖尿病患者への啓発や指導を実施している施設は47%であった - 今後の課題

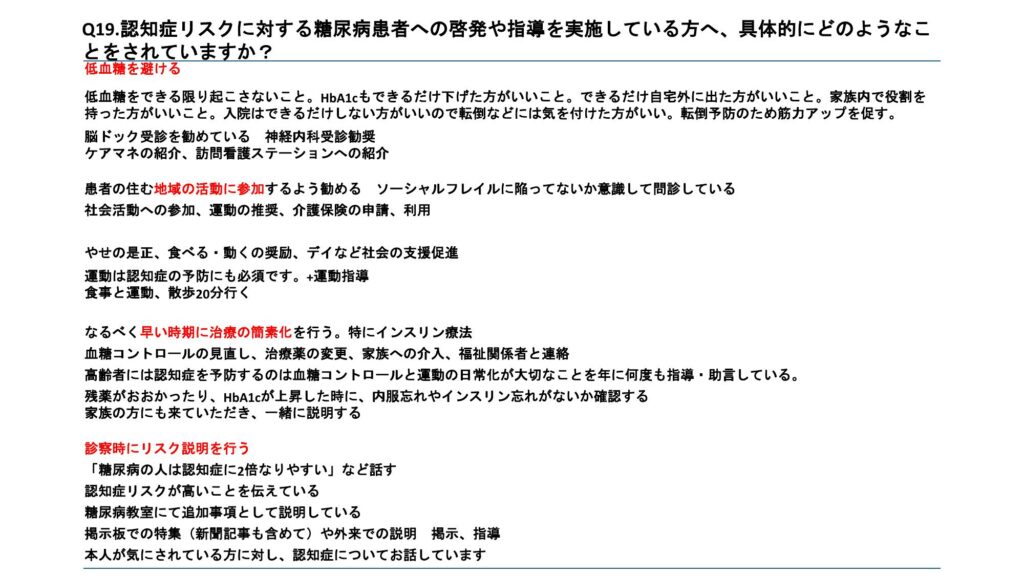

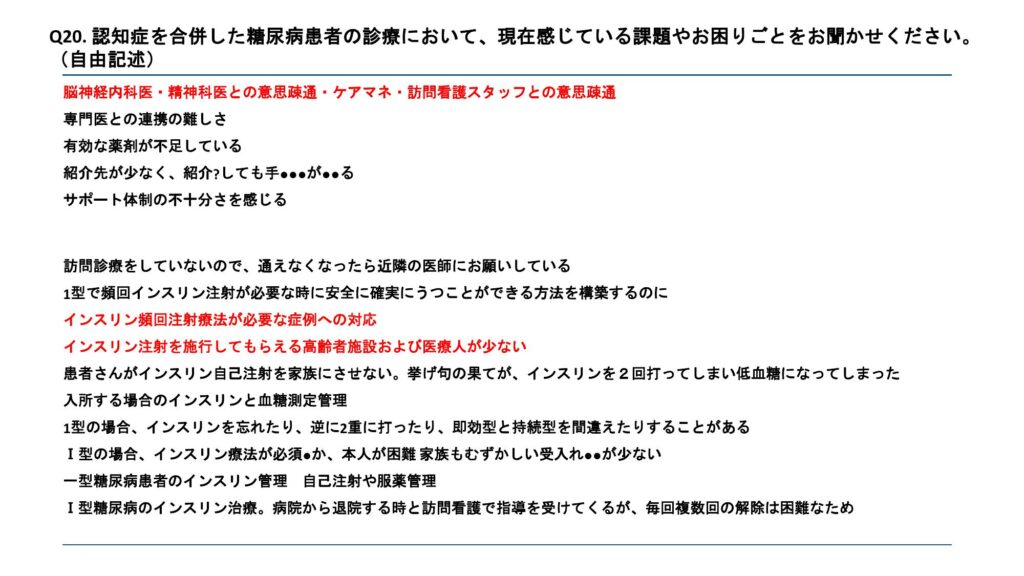

現在感じている今後の課題については

①神経内科、精神科医、ケアマネ、訪問看護スタッフとの意思疎通の困難さ

②インスリン治療(特に頻回注射)をおこなっている患者への対応

③独居、老々介護家庭への介入の難しさ

④家族の理解協力が得られない場合の対応

⑤家族に認知症の認識がない場合の対応

⑥在宅診療への移行のタイミング

⑦診療体制の整備に関する課題

などがあげられた。